|

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||

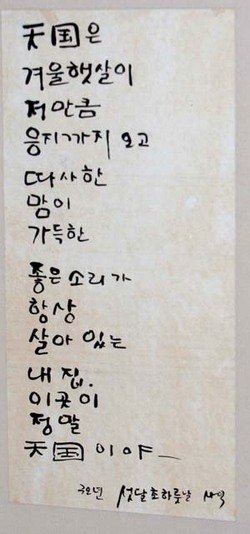

“로커도 범접하기 어렵고 재즈 보컬도 무력하게”

대중음악평론가 강헌씨는 “그의 목소리에는 우리가 오랫동안 잊고 살았던, 세속으로부터 초연한 봉건시대 가객의 혼이 깃들어 있다. 하나하나의 음과 낱말을 포착하는 기백은 어떤 탁월한 록 보컬리스트도 범접하기 어려운 경지이고, 여음과 여음 사이를 절묘하게 떠다니는 표현력은 어떤 절세의 재즈 보컬도 무력하게 한다”고 장사익을 평했다.

장사익은 “나의 어린 시절은 구수한 돼지냄새가 아련하다”고 말했다.

“10여년전 돌아가신 아버님(장세웅)께서는 시골 충남 광천에서 돼지를 길러 사고 파셨어요. 그래서 아버지 몸에서는 항상 구수한 돼지냄새가 났지요. 동네에서 잔반을 모아 돼지밥을 만들어 돼지를 키우셨어요. 3남4녀의 장남인 나는 당연히 아버지를 많아 따라 다녔어요. 아버지는 동네에서 유명하신 장구잡이였어요. 아버지가 돼지를 몰며 장구가락을 치셨고, 그 가락이 몸에 스몄나 봐요. 어릴땐 돼지를 타고 놀았으니, 돼지와 나와의 인연은 깊은 셈이죠.”

초등 때 웅변으로 목청 트고 고교 땐 ‘더 빡빡스’ 보컬

|

||||||

아버지의 장구가락 유전자를 타고난 장사익은 초등학교 5학년 때부터 웅변을 했다. 뒷산에 가서 마음껏 소리를 질렀다. 목청은 그때 트였다. 그의 자연 속에서 소리 지르기는 서울 선린상고 입학을 위해 상경할 때까지 계속됐다.

“폭포수도 있었어요. 그때 만들어놓은 목청이 오늘의 나를 만들었어요.” 장사익은 성인이 되면서도 술·담배를 하지 않았고, 그 덕에 아직도 폭발적인 목청이 유지되는 밑거름이 됐다.

“그럼 어릴 때부터 노래를 잘했나요, 언제 노래 공부를 했지요?”

“어릴 때 특별히 노래를 잘한 것 같지는 않아요. 고교시절 부터 노래에 빠졌어요. 주판을 갖고 박자를 맞추며 친구들과 ‘더 빡빡스’라는 이름의 보컬을 만들며 놀았어요. 군대에서도 문화선전대에 배속돼 노래를 불렀어요.제대후 취직을 했어요. 낮에는 평범한 직장생활을 하면서 밤에 낙원동에 있는 가요학원을 다녔어요. 노래만 잘하면 먹고 살수 있다고 생각한 것이죠”

낮엔 직장 밤엔 낙원동 가요학원…3년동안 가요 섭렵

그는 그때 3년간 시중에 나와 있는 모든 가요를 섭렵했다고 했다. 한 주에 한 곡씩 집중적으로 연습을 하고, 주말에는 노래를 녹음해 테스트를 보았다. 그 테스트를 통과하면 다른 노래를 불렀다. 이때 체계적인 발성연습과 기술적인 부분을 연마했다.

그가 40대 중반에 데뷔해 부른 리바이벌곡, 예를 들어 <봄비> <목포의 눈물> <님은 먼곳에> <동백아가씨>등의 노래는 그때 장사익의 체내에 깊숙히 내재된 것이다.

그렇다면 그가 엮어내는 노래의 기원은 어디일까?

“우리 엄마들이 애를 가슴에 안고 자장가를 불러주잖아요. 엄마들이 음표를 알아요? 그냥 부르는거지요. 읇조리면서 자신의 신세한탄도 하고, 집나간 남편도 욕하고, 시어머니도 욕하고. 그렇게 자장가가 만들어지는 것이죠. 감성적이라는 것입니다. 어떤 처음 듣는 노래는 어디선가 불러본 노래라는 생각이 드는 것도 우리 공통의 감정 때문일 겁니다. 마치 새끼줄을 꼬듯이, 어떤 음악적 형식이나 격식없이 불러 제끼는 것이죠.”

“국악이 아닌가요?”

“제 노래는 국악이 바탕한 음악이지 올곧은 국악은 아니죠. 하하하”

|

||||||

해직 뒤 독서실 전파상 가구점 노점상 등 전전

그가 갑자기 유리창을 통해 먼 곳을 바라본다.

잠시 말을 멈춘 장사익은 찻물을 다시 끓인다. 어려웠던 청년시절 탓인가 보다.

74년 1차 오일파동 때 다니던 회사에서 해직당한 장사익은 그뒤, 독서실·전파상·가구점·노점상·카센타 등 여러 직업을 전전하며 생계를 위해 음악과 떠난다. 그러나 음악에 대한 진한 향수는 그를 국악판에 끌어들인다.

그를 구원해준것은 바로 태평소였다. 소리꾼 기억 저 멀리 아련히 들리는 어릴 적 동네 할아버지가 시시때때로 부르던 태평소의 구성진 곡조가 그를 압박하기 시작한 것이다.

“자나깨나 그 태평소 곡조가 머리를 빙빙 돌았어요. 미칠 것 같았어요. 그럴 때면 눈을 꼭 감곤 했어요”

소리꾼 장사익이 겪은 힘들었던 청년시절은 국악과 만나면서 실마리를 찾는다. (계속)

글·사진 이길우 기자 nihao@hani.co.kr

장사익의 ‘봄비’

장사익의 ‘국밥집에서’

'삶의 이야기 > 생활' 카테고리의 다른 글

| 가을철 별자리 (0) | 2007.03.03 |

|---|---|

| [시대의 소리꾼 장사익]③ 털털히 뒤집는 ‘역발상’(한겨레신문 070201) (0) | 2007.02.06 |

| [시대의 소리꾼 장사익] ① 욕심도 사랑도 죽음도 엮어(한겨레 070130) (0) | 2007.01.31 |

| 디자인이 세상을 바꾼다 /한겨레21 20070119 (0) | 2007.01.24 |

| 초짜목수들, 초간단 야외탁자 만들기 (0) | 2007.01.15 |